Dado par Henri-Alexis Baatsch

Les habitants de la prairie

Ce texte de Henri-Alexis Baatsch est initialement paru dans le troisième numéro de la revue Fin de siècle en janvier 1976.

Cliquer sur les images pour les agrandir

en grand et très grand formats

❧

Diaporama

plein écran

Je revenais sans arme, mort de gaîté, ivre de rire, du salon d’Ivan le terrible. Regardés depuis la mort, du ventre gris d’un crocodile, les tyrans, plus que toute autre humanité, possèdent le secret d’une ineffable drôlerie. Comme ils sont volumineux de néant, pharamineux d’absence, languissants de sang séché, impuissants de sourires. Leurs divans sont petits et le monde est si vaste. Il semble que quelque lucarne existe mieux qu’ailleurs dans leur chair, une lucarne d’oubli de la condition d’homme et suggère de leur rendre visite comme aux musées des maladies, aux musées de paléontologie et de zoologie. Les meilleurs tyrans sont petits et difformes, scrofuleux, ils ont des goûts d’anémones, des yeux de souterrain, de dents de toucans, des aspirations de singe, des mimiques de râteliers, des obscénités de greniers. Ils sont habités par la mort et le plus remarquable est qu’ils l’ignorent avec superbe. Ils ont des regards pourtant à embrasser tout l’horizon ; ils ont des lits en carapace, le fond de leur orbite se pare de liqueur séminale, ils boivent à grands godets dans des abreuvoirs catholiques des crédos herbivores.

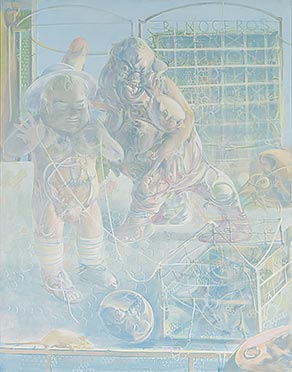

Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger. Photo : Jean-Louis Losi.

Trompe-la-mort, ô réjouissants squelettes, ricanantes divinités domestiques de la Chine, livides, immenses et gras, vous avez des peaux de poches remplies de visages et de mérous, panthère noire à bec de perroquet tranché dans le vif de la vie, circulaires revenants de la savane visqueuse.

Comme la peau des ours qui, trop vaste à nos habitudes, semble renfermer un corps, ou plusieurs corps, sans lui appartenir vraiment, ou comme cette remarque que relevait Lichtenberg : « Il trouvait merveilleux que le pelage des chats ait précisément deux trous à la place des yeux », la poésie des monstres ne connaît pas de fin. Sous un œil amusé, terrifié, ils s’engendrent à perte de vue les uns des autres, sans se reconnaître et sans se saluer, déployant leurs entrailles roses avec impavidité, sans souci de la mort ; dans le bleu suave du soleil levant, ils étirent leurs langues pour lécher la terre et s’entredévorer, ils effilent leurs sexes pour agiter le monde. Leurs cris aveuglent dans le silence de la peinture.

Est-ce par l’épouvante qu’ils sèment ou qu’ils voudraient semer, les monstres s’allient presque naturellement à la représentation du pouvoir chez les hommes. Le Moyen Âge croyait davantage à ses démons qu’au paradis et Jérôme Bosch aussi avait meilleure connaissance des délices démoniaques que de l’enfer des délices. Les fétiches sauvages, les divinités antiques, le monde grec excepté qui délirait ailleurs, représentent trop souvent des êtres qui grimacent et déchirent et rares sont dans les cosmogonies et dans les mythologies premières les figures apaisées. Le fantasme du chaos resurgit sans cesse et le fantasme est le chaos.

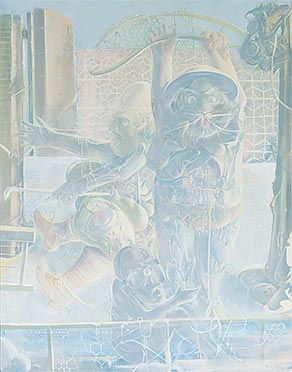

Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger. Photo : Jean-Louis Losi.

Est-ce ce seul titre, Triptyque de Pali-Kao, et le grotesque personnage qu’il m’évoque, sont-ce ces crucifixions dérisoires de phallus et de vautours, ces excroissances exagérées de ventres et de crânes, je lie les représentations de Dado au bonheur et à la fécondité réaffirmée du chaos et du désordre de la nature. Pouvoir viril, pouvoir sanguinolent de la croix sur le monde, pouvoir de l’animal, pouvoir de l’indistinction des formes et de la nuit mentale, tant de manifestations différentes d’un pouvoir quelconque surgissent à l’invocation de la main qui les peint et viennent tout à tour « chevaucher », comme l’expriment les serviteurs des divinités vaudous, dans une transe particulière celui qui les guette à l’aube, ne sachant qui apparaîtra dans la lumière unique de ce jour et s’il pourra vraiment en fixer la forme et les attributs, sachant seulement que quelqu’un viendra parce que la vision est infinie et se renouvelle sans cesse, et que la tradition psychologique humaine dont le peintre est le témoin fait déjà de cet individu fantastique à venir une réalité de la lumière qu’aucun masque ne peut cacher.

La vie est une belle histoire, comme un vol de grenouilles hors du charnier natal.

À droite : Corsicana, 1973, encre sur papier, 66 × 50 cm.

Au-delà du corps, le délire des parties du corps. Au-delà de la lumière, l’ombre de la lumière. Au-delà et en deçà de la mort, le début de la décomposition, l’intermède atroce de ce qui n’est plus et reste méconnaissable et non pas inconnu. Au-delà de la gaîté, la férocité d’être. Au-delà de la passion, la placidité, l’imperturbabilité devant le monde. Au pays des spectres gais qui s’accumulent dans l’herbe invitant à une aube sans fin de lumière et de mouvement, Hérouval, dressé de croix grotesques, orné de maladies de peau, haut lieu du darwinisme de la vision, passage immédiat de monstres à monstres, comme il y a dans le temps, passage de monocellulaire à l’homme. Le sexe glacé d’un aigle mammifère triomphe d’une orgie de cadavres. Le chameau cosmique frôle de sa bosse la crête des eaux, il est l’origine des vagues.

Le sommeil de la raison engendre des monstres ; le sommeil des monstres engendre la déraison. La divagation médiévale se plaisait aux monstres et aux chimères, mais il n’est, si loin que l’histoire nous entraîne, de civilisations, de pensées qui n’aient connu d’enfers. L’école des monstres est un rêve d’avenir. Je ne citerai cet exemple que parce que la vérification qu’il apporte est pour moi toute récente, inopinée, surprenante et hasardeuse même. J’attends tout de l’Égypte et des fastes incas, les visualisations les plus anthropomorphiques du monde dans les moindres objets, les vases, les broches, les vasques des fontaines, la symbolique des fresques déployée sur l’infini des murs, refermés sur eux-mêmes, comme le tombeau de qui les contemple. Combien plus étonnant de retrouver cela dans le délire raisonné de la Renaissance italienne, dans la décoration du palais du Te à Mantoue, œuvre de Giulio Romano, la mythologie appliquée dans le sens du plus profond bouleversement de tous les sens, érotisation forcenée du gigantisme et du glacial, enfilades qui se perdent dans un monde qui s’écroule, grimaces qui se font et se défont sans cesse, trompeuses de regard, joues qui se broient et se moulent elles-mêmes, révélatrices déjà détruites du sens. Un monde sans monstres est un monde perdu, un monde qui renoncerait sans retour au charme ineffable de divaguer de lui-même et romprait ainsi le lien qui le rattache aux autres hommes, aux autres contrées, à la nuit et au jour.

65,5 × 50,5 cm.

L’œil regardé devient l’écran privilégié qui révèle, et cache, le moment magique, la boule énorme de son blanc s’agrandit colossalement et l’ample courbe qu’elle décrit se substitue à tout, comble pour un instant l’espace. Quelque chose de cela peut-être existe dans l’art du tourbillon de chair qu’a inventé Dado. Là transparence du corps, la limpidité du cerveau, avec cette description avouée du fonctionnement interne, ce nouvel « art du portrait » – tout monstre ainsi nommé est une figuration de l’homme, une contribution à l’anthropologie psychologique – cessent d’être des mots. La population de l’espace qu’entreprend Dado se fait sous le signe de la connaissance comme se font les meurtres rituels des taureaux en Éthiopie, et la poursuite de l’invocation des esprits sous le voile tendu du mésentère de la bête au-dessus de la tête des assistants.

Il y a, dans ce sommeil de salines, de gnomes hybrides à fleur d’eau, à fleur de champ, de grandes clameurs sagaces de dieux que l’on torture, toute la douceur d’un cauchemar enfin habitable. Les possibilités de vol et de survol, de rétraction, de diffraction d’un univers pullulant, l’organisation convexe, concave de l’espace, et une perspective au fond sans véritable profondeur, se retrouvent exacerbées dans les collages où l’illusion même d’un monde achevé ne figure plus qu’abolie. Dans la poussière grise ou noire de combles à raz du sol, de déchets d’anatomie qui se reconstituent dans le jour, l’herbe hoquète, teintée d’insectes et de vents. Cœur d’autruche, une grille trop usée ne ferme plus que de manière imaginaire l’accès au monde extérieur ; et langues de parpaings, rats de papiers lointains, regards de rochers qu’on poignarde, croisant au milieu des caves à la lueur des soupirails les articulations velues des singes à l’anus exorbitant d’écarlate et de violet, végètent et se narguent et nous narguent de toute la hauteur et de toute la lumière d’un monde à venir, peut-être déjà vu.

Henri-Alexis Baatsch