Dado par Alice Bellony-Rewald

Cliquer sur les images pour les agrandir

en grand et très grand formats

❧

Diaporama

plein écran

![Dado et Alice Rewald]() Ce texte d’Alice Bellony-Rewald est initialement paru en décembre 1973 dans le numéro 15 de la revue Colóquio éditée par la Fondation Gubelkian.

Télécharger le texte au format PDF.Ci-contre, Dado et Alice Bellony-Rewald à Hérouval vers 1975.

Ce texte d’Alice Bellony-Rewald est initialement paru en décembre 1973 dans le numéro 15 de la revue Colóquio éditée par la Fondation Gubelkian.

Télécharger le texte au format PDF.Ci-contre, Dado et Alice Bellony-Rewald à Hérouval vers 1975.

Une enfance sans valeur exemplaire en Yougoslavie à Cetinje, petite ville du Monténégro. Escapades de gamin dans les collines arides couvertes de romarin, peuplées de chèvres sauvages. Une famille, somme toute banale : un oncle peintre, un autre médecin, une tante Julie, son fils disparu pendant la résistance ; une mère ambitieuse et sévère, un père qui l’est moins. Des souvenirs historiques hantent les mémoires antiques et lui parviennent aux oreilles : ce sont des massacres raffinés subis ou perpétrés (bien avant sa naissance) sous l’occupation turque. La guerre dont on parle et qu’il rencontre au détour d’un chemin sous l’apparence de trois chevaux éventrés pourrissant au soleil. La mort, en image d’Epinal, qui fait rêver : le masque mortuaire d’un cruel et puissant pacha assassiné par les valeureux Monténégrins et conservé sous verre dans un magnifique château. Des impressions fortement reçues, imprimées par hasard, qui plus tard deviendront images obsessionnelles.

Puis, une autre mort, déterminante, celle de sa mère. Il a 11 ans. Il quitte l’école et vagabonde.

À 14 ans, il s’inscrit aux Beaux-arts d’Herceg Novi. Sans doute, il sera peintre. Sa mère le lui a dit un jour, peu de temps avant de mourir. Cela l’a beaucoup frappé. « Tu seras le Walt Disney de ta génération » a-t-elle dit. Il y croit.

À droite : Cugo, 1955, encre sur papier, 41,5 × 30 cm. Ancienne collection Jernej Vilfan.

Cugo était l’ami de Dado dont le père était serrurier. Cf. infra. Photos : Domingo Djuric.

En 1952, il est à Belgrade, inscrit à l’Académie des Beaux-Arts. Il a 19 ans. Il fréquente un petit groupe d’artistes et d’intellectuels parmi les plus doués de la capitale. On fronde le régime dirigiste. On s’épaule, on s’encourage et l’on regarde vers l’Ouest où règne la liberté d’expression.

Il existe depuis la Première Guerre mondiale un mouvement artistique proprement monténégrin, qui, soutenu par le gouvernement après 1945, tient une place non négligeable dans l’art yougoslave contemporain ¹ ; ses représentants les plus marquants seront exposés à Paris en 1953. Miodrag Djuric, qui a juste 20 ans cette année-là, montre deux toiles, son frère plus âgé aussi.

« Mes premières toiles, c’étaient des toiles mécaniques, telles La Fin du Monde, ou Le Cycliste. Elles venaient carrément de souvenirs d’enfance passée avec mon copain, celui qui a été tué sur le lac Skadar. Son père était serrurier et tous les samedis après-midi, il venait me chercher et on rangeait l’atelier : les clés à molette, les pinces, des trucs pour souder à l’étain, pour souder des casseroles… Il y avait sur les murs des planches avec des clous, il fallait raccrocher des dizaines d’outils ».

Il sera difficile de retrouver quelques années plus tard, dans les œuvres exposées à Paris, la moindre trace des influences mécaniques, constructivistes, de ces toutes premières toiles.

Ancienne collection Jernej Vilfan. Photo : Domingo Djuric.

Il est vrai qu’en 1956, à son arrivée à Paris, la vie de Miodrag Djuric subit une transformation quasi complète, l’obligeant à abandonner la somme d’expériences et d’habitudes acquises, le laissant, autant qu’un bébé, vulnérable et démuni. Pour survivre, il dut échanger au plus vite sa langue maternelle contre les arcanes de la langue française, abandonner le rythme mesuré de la vie presque provinciale d’une capitale balkanique pour mener la lutte qu’est la vie d’un étranger pauvre dans la capitale française. Il lui fallu troquer les aspérités de son nom exotique contre un pseudonyme facilement praticable – deux syllabes : Dado – et, d’étudiant, devenir ouvrier.

« De quatorze à vingt-deux ans, jusqu’à mon arrivée à Paris, j’ai pas travaillé une demi-heure en Yougoslavie… ça se passe comme ça dans les pays socialistes, on est nourri, logé… au Monténégro on avait même les pinceaux ».

Pendant les deux premières années de son séjour à Paris, il fut d’abord employé comme peintre en bâtiment. Ensuite, il trouva du travail comme ouvrier lithographe. « J’avais mes dessins et certains tableaux accrochés dans un coin de l’atelier… » James Speyer (du Art Institute de Chicago) les admira, le peintre Dubuffet également.

La première exposition Dado fut organisée en 1958 par Daniel Cordier. On y vit surtout des bébés ; accumulations angoissantes d’homoncules, ou bébé unique occupant toute la toile. Ces derniers, perversement déformés : de l’un d’eux, par exemple, on voyait, au premier plan, les fesses, l’anus, le sexe et la plante des pieds charnue. Le tronc compressé était dominé par la replète colline des joues où apparaissaient bouche et narines minuscules et deux yeux révulsés. La forme semblait avoir été soufflée plutôt que modelée par le pinceau et baignait dans un jus maigre de couleurs vénéneuses, rose, gris, bleu très pâle. Le choix du sujet et la façon de le traiter étaient déconcertants. Aux questions, Dado répondait :

Poètes et écrivains semblent mieux éclairer sa démarche. Henry James, par exemple, lorsqu’il écrit que « l’héritage de tout être doué de vie intérieure n’est autre qu’une forêt vierge où hurle le loup, où jacasse l’obscène oiseau de nuit ». Héritier doué d’un tempérament singulier, avide de connaître son bien, explorateur soumis à de puissants impératifs iconographiques, Dado ne dresse-t-il pas au travers de ses tableaux, l’état de ses domaines intérieurs ?

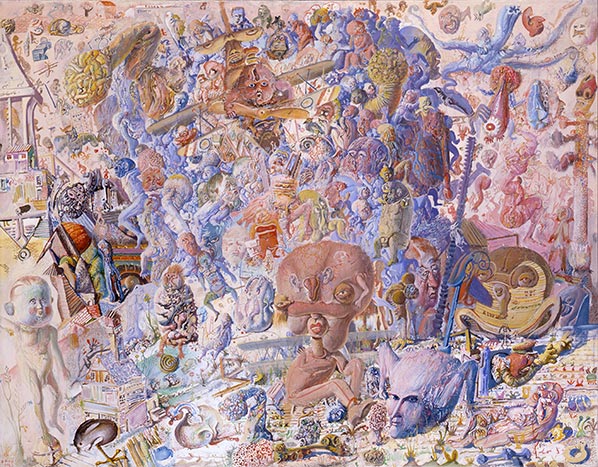

L’admirable confusion, le rythme et le mouvement qui règnent dans les meilleures compositions de Dado rappellent les extraordinaires mises en scène graphiques illustrant jugements derniers ou tentations de saint Antoine. Ici, comme là, on voit des corps nus, osseux ou boursouflés, tordus et convulsés, attachés en grappe, enchevêtrés à des monstres ténébreux, à de gigantesques crapauds ou reptiles pustuleux. Certaines parties du Borovick ou de La Grande Ferme ² ne sont pas sans montrer quelque parenté avec le grouillement des damnés au premier plan d’un Jugement Dernier de Van Eyck. Parmi ces tableaux angoissés, fermés, des toiles caprices surgissent de temps à autre qui mettent en évidence la variété d’inspiration de l’artiste. Ainsi, Le Thomas More ou le portrait de L’Architecte exécutés tous deux en 1960, le Catherine de Russie de 58/59 – là, en alchimiste accompli, l’artiste reproduit avec une minutie diabolique, crevasse, pustule, érythème, excoriation, repli de l’épiderme, faille, émeri de la pierre, au point que les qualités de l’un et l’autre règne se confondent complètement.

Les couleurs arides, brunâtre ou grisaille, rehaussées de touches vives ou pastel, recouvrent la surface de la toile de façon parfaitement lisse ; les accidents de pierre ou de chair sont représentés en trompe-l’œil et ne doivent rien à des empâtements de matière. L’équivoque est parfaite.

L’accumulation macabre des décapités dont se compose Les Polonais (1959) est exécutée dans cette manière, l’attention est immédiatement mobilisée par le choc visuel : l’œil, d’abord par jeu, s’épuisera bientôt en un inventaire déraisonnable, essayant d’identifier par ses rides, sa lèpre, son mal, chacun des visages-pierres de l’édifice. Le personnage de La Chute ne se distingue du mur qui le soutient qu’à cause du bleuté de sa silhouette ; tout le reste du tableau est un camaïeu gris.

La décade 1959/1969 est extrêmement productive, Dado expose fréquemment dans les galeries et musées belges, allemands, canadiens, suisses, suédois, américains, aux Indes même ; parfois aux côtés des surréalistes de la première heure comme Ernst, Brauner, Tanguy, Magritte, dont on essaie de le rapprocher, avec qui, pourtant, il se sent peu d’affinités, leur préférant « l’extraordinaire génie de l’art primitif », la Vierge de Fouquet à Anvers, Dürer ou la Renaissance flamande. « Le peintre qui m’a fasciné le plus, dit-il, et dans mes premières peintures on peut retrouver son influence, c’est Witz ³. C’est lui qui m’a apporté le plus et c’est très peu connu, je n’ai d’ailleurs jamais vu ses tableaux, mais les draperies, l’architecture, les détails, c’est très beau. Non, Bosch, c’est comme si c’était peint hier, une virtuosité effrayante. Bosch, il se marrait visiblement. »

Les toiles qu’il montre en 1971 à la galerie Jeanne-Bucher sont moins obsessivement chargées, le ciel, jadis absent, occupe maintenant un espace important ; l’air circule entre les différents plans et des éléments empruntés à la réalité quotidienne la plus banale – chaussures, bouteilles, chaises – se mêlent à la faune tératologique.

Ces objets acquièrent une identité fantastique à cause de leurs proportions volontairement faussées par rapport au reste des figurants – c’est le cas de la minuscule maison de La Lettre à Madame de Sévigné ou du Štirovnik par exemple. Les éléments d’architecture comme les lattes des planchers, les dalles des sols rongés et fissurés sont à la fois principe décoratif et structure de composition ; les lignes verticales parallèles indiquent la profondeur du champ (dans L’Atelier), ou horizontales et verticales (dans La Piscine), marquent la distance entre les groupes dispersés, tandis que la texture des matériaux plus ou moins discrètement exploitée forme une résille reliant entre eux les sujets isolés (dans La Chambre d’enfants).

La réalité est incorporée de façon plus directe et plus accidentée dans les toiles des deux dernières années, et présente souvent un aspect plus aimable que l’imaginaire. Dans l’Autoportrait à la chaux vive, le Triptyque de Pali-Kao et l’Autoportrait à la chaude-pisse, on trouve la même arabesque décorative, espèce de rosace ou de croix dont la valeur ornementale est accentuée, dans ce dernier tableau, par la courbe des fauteuils et chaises de jardin. Dans Le Cimetière de Montjavoult, c’est le tracé plein de fantaisie de la végétation du premier plan qui accompagne gracieusement le thème décoratif central. Ces motifs appartiennent à l’entourage de l’artiste au même titre que beaucoup d’autres et n’ont été retenus que par la seule grâce d’une mémoire visuelle curieusement sélective. Le trèfle cruciforme de ces derniers tableaux, par exemple, a été emprunté à une grille de fer forgé récemment placée au moulin d’Hérouval où le peintre demeure depuis une quinzaine d’années. Les portes béantes sur le vide, ou limitant les murs croulants de La cuisine de la Mère Gérard ou du Mauvais Élève de Vésale datent de l’époque où l’artiste venait d’acquérir le moulin en ruines.

À gauche : premier état . À droite : dernier état.

Ces éléments – dont on peut dater l’apparition dans la vie du peintre – constituent des points de repères précieux pour établir une chronologie de l’œuvre (pas toujours datée, ni titrée) car ils figurent rarement dans une seule toile mais réapparaissent généralement dans une série de tableaux concomitants ; il est impossible autrement de discerner une véritable évolution dans son travail puisqu’il fit preuve à ses débuts d’une habileté consommée ; cependant, les changements dans la palette et la composition sont fréquents, ainsi que les retours en arrière et la reprise de certains thèmes. Ces mouvements demeurent inexpliqués : « c’est ce qui me préoccupait à ce moment-là, comment dire pourquoi ? Question d’humeur » répond Dado. En fait, esclave de ses obsessions visuelles et mentales, il les exploite jusqu’à s’en rendre maître.

À chaque nouvelle exposition, la démarche picturale de Dado semble plus évidemment personnelle ; en marge des mouvements du temps lorsqu’il exposait pour la première fois il y a quinze ans, il continue de l’être parce qu’une connaissance profonde des techniques et une grande aisance à les utiliser le distinguent de ses contemporains. Formé très jeune dans un pays où l’art est illustration morale de l’évènement, où une belle technique est synonyme d’esthétique, il put en toute innocence absorber les subtilités de son métier sans en sentir les contraintes ; il s’en sert maintenant non pas en intellectuel révolté mais en ouvrier qualifié.

Il peint rapidement mais se plaint néanmoins du temps considérable qu’il doit consacrer à chacun des grands formats – « six mois, parfois huit » dit-il – parce qu’il peint, dé-peint et repeint souvent chaque toile. Un triptyque de 3 mètres sur 9 se trouvait dans son atelier prêt à l’expédition, qui la semaine suivante était encore là, entièrement recomposé et repeint.

« Un tableau qui a vraiment une vie à lui, a au moins une dizaine de tableaux en lui. Il a été dix fois terminé et c’est la dixième fois qui compte. finalement ça rayonne de ces dix tableaux effacés. » Bien que maintes fois repeintes, ses œuvres, les dernières surtout, conservent une étonnante fraîcheur ; les couleurs délicates donnent une impression de légèreté et de transparence telle que vampires au regard tendre, vieillards luxurieux, fœtus scrofuleux et monstres divers existent d’une atmosphère qui semble chimiquement différente de la nôtre, la luminosité diffuse irradie d’une source invisible, les tableaux ne portent aucune ombre ; ceci exagère l’étrangeté de ces mondes établissant entre eux et nous une distance confortable. « J’obtiens ces effets en apposant très près l’une de l’autre des milliers de petites touches de couleurs différentes, toutes de teintes très pâles, ces taches se fondent en une teinte générale plus soutenue que ses composantes qui donne de loin l’impression d’une surface uniforme. Mais si vous regardez de près, il n’y a pas un centimètre carré de toile qui soit couvert d’une seule couleur ». C’est un peu la théorie du mélange optique que pratiquaient Seurat, Signac et parfois Pissarro ; nul besoin d’insister sur la lenteur du procédé.

« Si j’avais vécu ailleurs, mes couleurs auraient été différentes, la lumière du Vexin m’a beaucoup impressionné » affirme Dado ; Hérouval où il vit est proche d’Éragny et de Pontoise, terre d’élection des Impressionnistes. Pendant les mois d’été, la couleur des blés reflétée par le ciel d’un bleu intense est d’une blondeur contagieuse. Sur la foi de ses tableaux, l’on prête au peintre une imagination inépuisable, lui prétend n’en pas avoir et attaquer la toile sans idée : « jamais la composition n’est réalisée à l’avance dans ma tête, elle me vient le pinceau à la main ». Sur la toile vierge, il fait une mise en place rapide de formes vagues, avec un pinceau à peine humecté de couleur ; celle-ci ne sera jamais définitive. Pour tromper la blancheur de la toile, il y trace des inscriptions sibyllines, ou son nom, ou encore son numéro de téléphone – lesquels disparaîtront plus tard, quoique dans les tableaux récents, certains personnages portent comme à l’étal, un prix fixé au bout d’une longue tige.

Bien qu’il soit un excellent dessinateur, Dado ne s’aide donc pas de dessins préparatoires : « Non, mes dessins sont rarement liés à la peinture. Du reste, je ne dessine presque plus. J’ai fait beaucoup de dessins à mon arrivée à Paris, plus tard j’ai continué, mais c’était surtout pour des raisons économiques. Maintenant, je préfère la gravure et la litho. » Ces premiers dessins étaient souvent de grands formats travaillés aussi complètement que les tableaux. Peintre par vocation, Dado est poète par instinct : les titres de ses tableaux font rêver, ce sont des alliances de mots sonores, exotiques, évocateurs et jamais descriptifs. Pourtant, il affirme :

« Les titres, je m’en fiche, ça n’a pas d’importance pour moi… mais il faut bien en mettre pour s’y reconnaître, alors je les trouve nulle part et partout, par associations ou bien ce sont les mots et les choses qui me restent dans la tête quand je travaille à un tableau. Pour le Thomas More, j’ai fait poser une fois ou deux un voisin, le père Gérard, et j’aurais pu appeler ça le portrait du père Gérard… » Oui… mais « Descartes, connais pas » pourrait être la devise de Dado qui, ignorant toute logique, va vers ce qui lui est essentiel : peinture, poésie, souffrance, amour, vie et mort.

Un de ses amis proches raconte qu’au début de son installation, grelottant dans les ruines d’Hérouval, il s’en fut acheter un mouton – comme d’autres une couverture – qu’il tenait, jour et nuit, serré sur son cœur pour se réchauffer. Bohème timide, au poil hirsute, au regard tendre et malin, le personnage défie la description, comme sa peinture qu’il faut voir longuement pour savoir si l’on aime ces images « qui font affleurer au dehors les organes et retournent la sensibilité comme un gant ⁴ ».

1. Art Moderne du Monténégro, 1945 / 1970, exposition de la Cité Internationale des Arts. Paris, Mai 1973.

2. Réquichot, ami intime de Dado, se donna la mort en 1961 à l’âge de 32 ans. C’était un artiste doué dont on vit une grande rétrospective au C.N.A.C. en mai dernier. (c.-à-d. en mai 1973 – note du webmaster)

3. Konrad Witz (1400?-1445?) : célèbre peintre suisse. Prédécesseur d’Holbein. Une Rédemption inachevée et un Christ marchant sur les eaux.

4. Antonin Artaud, Les Tarahumaras.

Certaines citations ont été empruntées à Entretien avec Dado publié par le C.N.A.C., Paris 1970. (Vous pouvez écouter ici les enregistrements originaux de ces entretiens dont le C.N.A.C a publié une transcription partielle – note du webmaster)